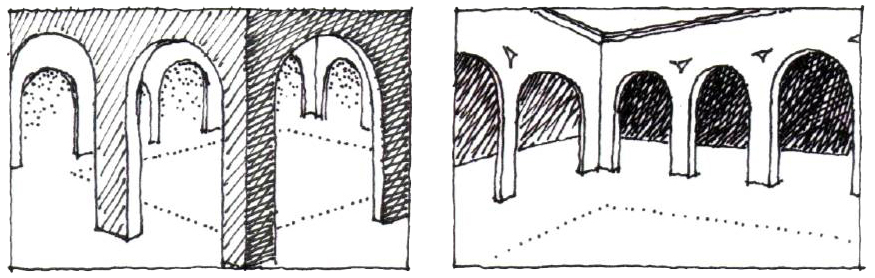

Nous allons voir comment au départ d’un relevé de sols d’habitations sur 3 continents et d’une observation phénoménologique, le toucher kinesthésique des pieds est à chaque fois stimulé de la même manière. L’homme pénétrant dans une maison se détend progressivement et l’attention qu’il est obligé de donner nécessairement à ses gestes s’estompe petit à petit pour la transférer à d’autres activités. Le toucher étant le sens du proche, du contact, l’aménagement des sols des maisons favorise précisément la prise de contact et de là, la rencontre avec l’autre.

LECTURE DES SOLS DE TROIS MAISONS.

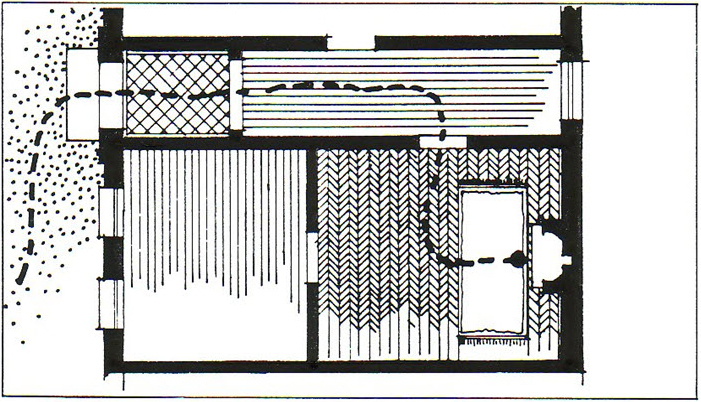

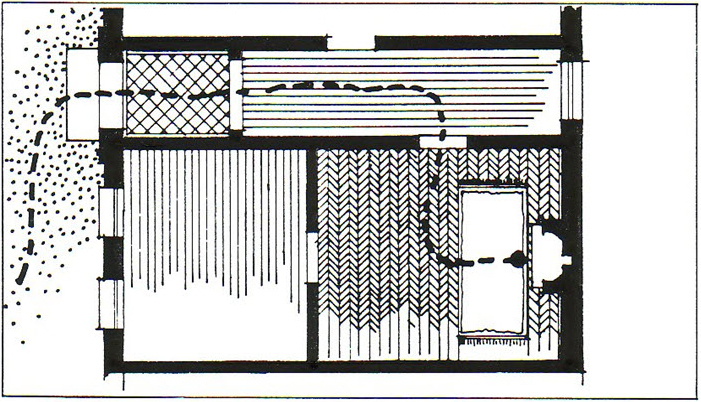

Bruxelles: À l’extérieur, du gravier qui crisse et sur lequel nos pieds cherchent toujours un peu l’équilibre; puis un seuil en pierre stable mais creusé au centre; ensuite, dans le hall, de larges dalles en pierres plates aux joints fortement marqués; du plancher aux joints serrés dans le couloir; du parquet dans le salon et finalement un large tapis épais et moelleux devant le feu de cheminée.

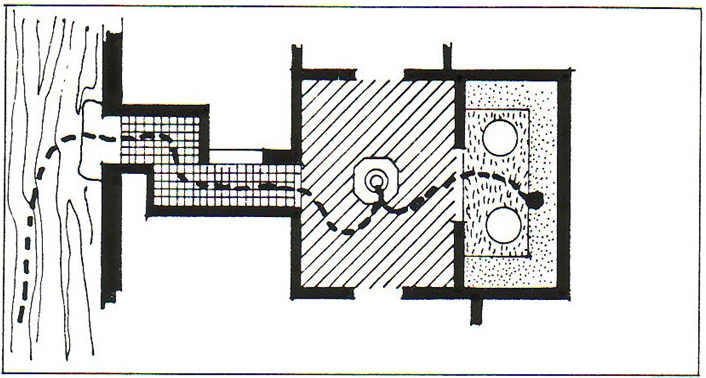

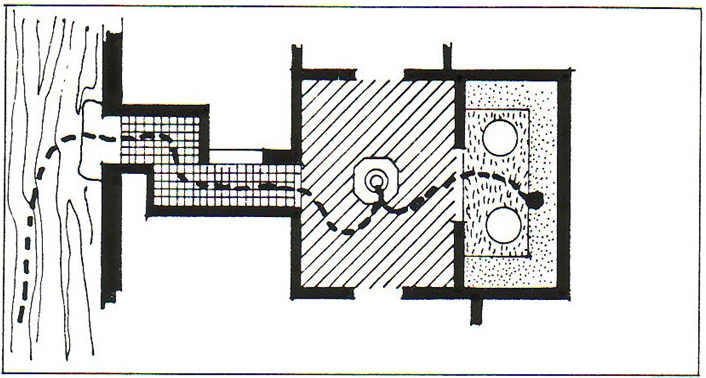

Maroc: La rue en terre : dure en été et boueuse en hiver ; un seuil ferme en pierre ; de la céramique dans le couloir ; de la brique vernissée dans la cour (Woust ed dar) et du marbre autour de la fontaine ; finalement du tapis dans le séjour (Diwan).

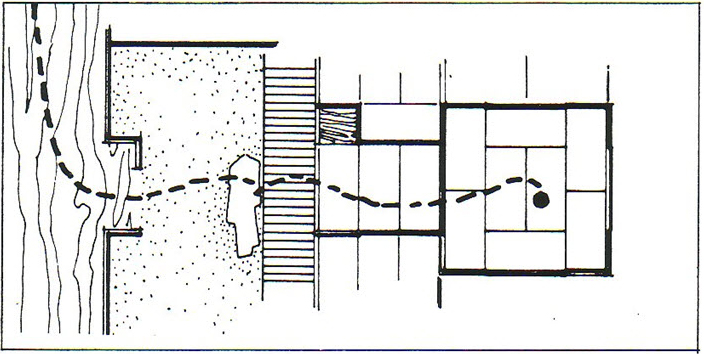

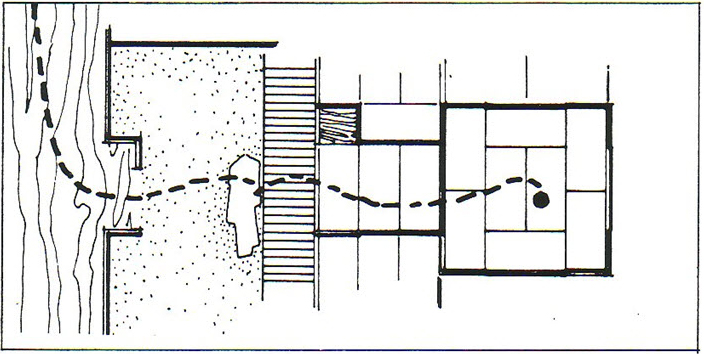

Japon: La rue en terre : ornières ou boue suivant la saison; passé la porte, une aire en terre battue (Doma); face à l’entrée on enlève ses chaussures pour accéder à une zone de plancher surélevée (Ita No Ma) plus plate et lisse, ensuite, des nattes en paille de riz (Tatamis) dans l’antichambre et finalement au “centre” du lieu, des coussins sur les nattes (Tatamis).

Trois parcours ne se sont évidement pas suffisants pour établir une règle générale sur l’aménagement des sols. Néanmoins, toutes les maisons bourgeoises du XIXè siècle et bon nombre de maisons individuelles aujourd’hui en Europe reprennent dans le même ordre, cette succession de matières perçues par les pieds et que nous avons décrites dans le cas de Bruxelles ;

– le plan de la maison marocaine est traditionnel et se retrouve dans la majorité des habitations d’Afrique du nord;

– quant au Japon, J .Pezeu-Masabuau a montré que si la proportion des zones les unes par rapport aux autres (terre battue, bois, tatamis) variaient du nord au sud du pays, l’ordre de succession de ces zones est toujours respecté et “la coexistence de ces trois types de sols et leur gradation identique caractérisent l’habitation japonaise rurale et urbaine, ancienne et récente”. (01)

Nous pouvons observer par contre que:

– dans chacun des trois parcours décrits ci-dessus, plus on s’approche du coeur de logis, du “centre” du lieu, plus les matériaux s’adoucissent. Il apparaît qu’à chaque fois , une même pratique tactile est aménagée, voulant créer au centre des maisons les sols les plus doux, expression optimale s’opposant à l’extérieur, au chaotique, au désordre.

– cette gradation de matières recouvrant les sols et perçues par les pieds, va de pair avec le trajet allant à l’intérieur, du froid au chaud, du désordre à l’ordre, du brut au plus travaillé. Les sons suivent ce parallélisme: ils sont aigus et “crus” à l’extérieur, sur les surface dures et finissent par être “épais” et assourdis sur les surfaces douces.

Peut-être peut-on trouver aussi ce qu’on pourrait appeler la fonction sécurisante des sols: qui consisterait à disposer le corps de telle manière que le tact et les gestes soient les plus fluides possibles, les moins présents à l’esprit ; en d’autres termes, qu’on n’y fasse plus attention. Comme si, dans le budget énergétique limité que chaque homme possède, l’attention qu’il accorde à ce sens kinesthésique devienne la plus faible possible, pour laisser place à d’autres facteurs d’intérêts moins primaires: dialogue, contact humain, détente, loisirs.

Sur les sols extérieurs, la présence tactile est très forte et “consomme” beaucoup d’énergie. Le degré d’attention qu’il faut pour marcher sans ce cogner, pour ne pas trébucher et “regarder devant soi”, font que nous ne nous trouvons pas dans des conditions propices à la détente, à une conversation philosophique ou pour draguer. Par contre, dans les lieux construits, l’agencement intérieur, prédispose le corps à un autre comportement. Ce toucher tant présent au dehors, cette forme de toucher qu’on pourrait appeler de primaire, voire de survie fait place à une autre forme de sensibilité tactile plus sensuelle: celle de la prise de conscience des matières nous entourant (soyeux des tissus, épaisseur du tapis, moelleux des coussins) et d’un “entournement” non agressif qui prédispose le corps, par la mise en éveil de nouveaux registres tactiles, à un comportement de dialogue, de contact. Ce que les Anglais appellent le “home”, ce lieu chaud et feutré, en est l’exemple typique.

Analyse des trajets.

- Nous observons dans ces différents parcours qu’après le gravier, un seuil en pierre plate à l’entrée de la maison, ou comme au Japon, une aire en bois légèrement surélevée en contraste d’avec la terre, devient une marque tactilement accueillante et sécurisante du fait de trouver de la stabilité. C’est en effet le premier stade nous mettant à l’aise. Durant des siècles, les rues en terre étaient fort instables à la marche, boueuses et glissantes par temps de pluie, dures et remplies d’ornières par temps sec. La marche nécessitait beaucoup d’attention afin de ne pas trébucher, se tordre les pieds ou glisser. Le seuil plat et stable était la première marque tactile du passage d’un monde chaotique à un monde ordonné.

- Se présentent ensuite sous les pieds, des dalles en pierre, du carrelage, du marbre, du plancher: une succession de matériaux de plus en plus lisses, de plus en plus doux, d’une dureté graduée et assemblés au moyen de joints larges au début, pour passer à ses joints plus serrés. C’est le deuxième stade: l’homme se sécurise par étapes. Après le seuil, on lui rend ses gestes plus fluides, moins crispés au moyen de sols plats, unis, stables et sans accroc (raison pour laquelle on est réticent à placer des entre-portes au sol); marches d’escalier de hauteurs identiques, poignées de porte à hauteur de ceinture, interrupteurs faciles d’accès; etc toutes choses ayant pour but de faciliter nos gestes et où seul le toucher (de petit surface) des pieds et celui plus ponctuel des mains entrent en jeu. La kinesthésie réalise au premier chef cette fonction rassurante: marcher sur des sols plats demande moins d’attention que sur un sol chahuté, cela décrispe l’homme, le met en confiance et lui apporte une tranquillité d’esprit du fait qu’il sait qu’il ne sera pas saisi par quelqu’accident de surface.

La prévisibilité de nos gestes est liée à cette même notion : si nous savons que c’est plat, nous serons plus détendus. Si nous savons que les marches d’escalier ont toutes la même hauteur, la première élévation de jambe connue, nous pouvons le monter les yeux fermés. C’est à la marche palière que l’on est surpris, on a levé la jambe trop haut et on retombe.

En bref :

Imprévisibilité de nos geste= insécurité

Prévisibilité de nos gestes= libère l’attention, met en confiance.

Cette succession de matières allant du dur à l’extérieur au doux au “centre” du lieu, qui petit a petit détend l’homme et le met en confiance, se présente comme allant toujours dans le même sens. Tout contresens à cette progression, à ce nivelage des reliefs nous choquerait. En effet , on n’a jamais vu un hall d’entrée en plancher suivi d’un salon en pavés; ni un couloir recouvert de tapis donnant accès à des chambres en terre battue ou en gravier. Tout porte à croire que cette “bonne pratique” ou “bonne logique” des recouvrements de sols sécurisant l’homme soit universelle. D’autre part, dans notre marche, tout accident de relief au sol, tout heurt soudain (trébucher sur une lame de parquet détachée, s’accrocher sur un carrelage décelé,…) sont durement ressentis. L’homme alors se recrispe, la prévisibilité de ces gestes est brusquement arrêtée, l’adrénaline lui remonte dans le sang, s’il ne s’en suit pas un juron.

Il existe des lieux où ces accidents de parcours “réveillant” l’homme ont été aménagés à bon escient, comme par exemple dans les courtyards du Trinity College à Cambridge. Là, chaque grande pelouse centrale est entourée d’une aire de circulation en dalles de pierres plates. Afin de ne pas marcher sur le gazon, l’allée en pierre est bordée d’une bande de galets l’une largeur de plus ou moins 30 cm. Celle-ci a l’avantage de signaler à quiconque posant les pieds dessus, qu’il a quitté l’allée piétonne, tant le relief y est différent et la marche instable. Cette solution est particulièrement bienvenue la nuit ou dans la pénombre: le réflexe de se remettre sur l’allée plus y est automatique. Il ne serait pas étonnant qu’une personne ivre réagisse de même.

Autre exemple: dans les couloirs de l’aéroport d’Orlando (Floride), le sol est recouvert de linoléum lisse et uni. De chaque côté, le long des murs et sur une largeur d’une cinquantaine de cm, ce linoléum est à pastilles, comme bosselé. Les pas suivent automatiquement la surface lisse. Si on s’approche des murs, ce très léger relief a pour effet de nous renvoyer vers la surface unie (pas nécessairement la plus courte), mais plus facile à la marche. Mieux, les valises à roulettes, les chariots que l’on tire aisément, se mettent à trembler, à faire du bruit en quittant la surface lisse avant de cogner les murs.

Planéité des surfaces au sol signifie lieu sûr et est perçu comme tel. Un magasin, un hôtel, ou n’importe quel lieu ne contenant pas ce facteur, engendre la méfiance et ne nous attire pas (ex: carrelage défait, tapis déchiré,…). Sols stables, lisses, mais pas trop glissants, parce que donnant un résultat opposé, et donc plus la sécurité souhaitée.

Blaise Cendrars aimait à raconter comment il avait interviewé Mussolini. Ce dernier recevait les journalistes venant l’interroger, perché sur une haute estrade, au fond d’un immense salon et où le parquet était “le mieux ciré de tout Rome”!

Quiconque y entrait, un peu impressionné, ne faisait pas 5 pas avant de chuter. Mise en scène faite pour désarmer les journalistes les plus volontaires. Cendrars sachant cela, s’était exercé les jours précédents dans plusieurs endroits où les parquets étaient particulièrement glissants et avait compris que ce n’est qu’en marchant d’un pas cadencé et de manière très décidée qu’il resterait en équilibre. C’est ce qu’il fit quelques jours plus tard; arriva d’un pas cadencé tout en marmonnant une chanson militaire, jusqu’au pied de l’estrade, monta sur une chaise et se trouva nez à nez avec son interlocuteur.

Revenons aux 3 trajets décrits plus haut. Nous remarquons également qu’après la pierre, le carrelage, le bois, se présentaient enfin “au centre” du lieu, le tapis épais, les matières douces et le mobilier profond. Au Maroc, les banquettes et les poufs; au Japon, les tatamis en paille de riz. L’homme rassuré dans ses gestes grâce aux précédents aménagements des sols se détend plus complètement encore lorsqu’il foule le tapis épais. S’il est invité à entrer plus largement en contact avec les matières, plus seulement avec ses mains et ses pieds, mais avec son dos, ses jambes, ses fesses, il perd sa “carapace”, accorde sa confiance, se blottit dans le sofa, se cale entre des coussins doux et profonds, se calfeutre dans un fauteuil. Il libère toute l’attention qu’il accordait à ses mouvements et gestes pour porter attention aux autres personnes, pour communiquer. Dans nos gestes quotidiens, lorsqu’on invite quelqu’un à s’asseoir, on lui glisse un coussin sur l’assise de la chaise, ou bien on lui tapote les coussins du canapé. “Elle avait dit: ”Vous n’êtes pas confortable comme cela, attendez, moi, je vais bien vous arranger “, et avec le petit rire vaniteux qu’elle aurait eu pour quelque invention particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu’elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ces richesses et insoucieuse de leur valeur” (Marcel Proust) (02). Dans la chambre, on remet en place l’oreiller, etc… on veut ainsi que l’autre soit le mieux possible et ce au moyen de données tactilement perçues. Ce qui explique également qu’Alvar Aalto n’a pas voulu utiliser de métal dans la conception de ses chaises et fauteuils, parce que selon lui “ce matériau ne doit jamais être en contact avec la peau.” (03).

C’est le troisième stade: l’homme rassuré et sécurisé parce qu’il a touché précédemment, entre plus largement en contact avec les matières et se laisse porter par le mobilier. De même, qu’il a accordé sa confiance, il établit le contact de manière plus détendue avec l’autre et communique dès lors plus facilement.

4. En extrapolant ce qui vient d’être décrit, on peut imaginer que si l’on veut sécuriser l’autre en lui confectionnant un lieu sûr où sont disposées les matières les plus agréables, les plus souples et les plus douces afin d’entrer plus complètement en contact avec lui, c’est la chambre conjugale qui devrait être la plus sensuellement tactile. C’est effectivement le cas : déjà dans le langage populaire, des expressions telles “un nid douillet”, “le plumard”, “dans ses plumes”, “se plumer” (pour se coucher), etc… confirment cette idée de douceur. Là où la rencontre est la plus intime, où le toucher est le plus sensuel, où l’autre est le plus proche, où la plus grande surface cutanée est en contact avec les matières, les textures sont effectivement les plus douces: depuis les draps, les couettes souples et légères, le lit où, comme dit la publicité “on ne sent même plus son corps”, etc Et ce qui explique la remarque de quelqu’un me parlant d’une chambre d’hôtel de passe peu accueillante: “même les draps étaient amidonnés”!

Cette idée de douceur est confirmée par les réponses d’une enquête belge de la firme Cegos Makrotest sur les personnes achetant des tapis. Si consciemment, elles prétendent n’accorder que très peu d’importance à la texture et à la souplesse des moquettes, les lieux pour lesquels elles achètent du tapis se portent néanmoins pour 36% aux chambres. (04) Et Jésabelle Ekambi- Schmidt de préciser qu’en France, le tapis de la chambre conjugale est plus épais que celui du salon. Ce tapis, sur lequel on marche pieds nus, vient en 3è position par ordre d’importance, juste derrière le grand lit et l’armoire. (05)

5. Les différentes observations décrites ci-dessus nous permettent de remarquer que le manque de douceur à l’intérieur et de différenciation d’avec l’extérieur sont synonymes de pauvreté. Les bidonvilles ou les anciennes fermes telles que les a décrites Pierre Jakes Hélias pour la Bretagne, (06) sont des exemples typiques: terre battue à l’extérieur, idem à l’intérieur. Le sol des églises, d’un même revêtement que celui que l’on rencontre dans les rues les bordant (la plupart du temps de la pierre) est de ce point de vue un signe d’humilité.

Par contre, et à l’opposé de ceux- là, les grands hôtels signalent leur richesse, montrent le bien-être inhérent à l’établissement tout entier en disposant un tapis épais déjà dès la porte d’entrée. On veut ainsi se montrer encore plus rassurant en présentant la texture la plus douce le plus en avant possible, comme allant à la rencontre de l’autre. Cette sensation veloutée de souplesse du sol s’étend partout : dans le grand hall, mais aussi sur les marches d’escaliers, les ascenseurs, les couloirs.

Le fait de marcher sur une surface douce déjà à l’extérieur est la marque la plus élevée de bien-être et d’estime que l’on puisse accorder à ses invités, hôtes ou personnalités.”Dérouler le tapis rouge” jusqu’au pied de l’avion ou du train le jour de la visite d’un chef d’état étranger; le faire descendre les marches de la mairie lors d’un mariage prestigieux, ou rencontré récemment sur le trottoir devant la vitrine d’un décorateur, est la marque tactile la plus riche. Dans ces exemples, aucune gradation n’est recherchée, ni utilisée, on passe tout de suite du sol le plus dur à la surface la plus douce, de la brutalité du béton à la souplesse du tapis, de la dureté de la pierre à la consistance moelleuse de la laine.

6. Les différentes séquences de revêtement de sol ne sont pas toujours abouties comme décrites ci- dessus. Si la pose de tapis ou de moquette est quasi généralisée (700 millions de m2 sont produits chaque année en Europe), des réticences néanmoins existent quant à leur présence dans nos intérieurs. Si le fait de poser un tapis sur le sol a toujours été depuis les Egyptiens et les Babyloniens, un signe, une marque voulant mettre l’autre à l’aise, sa signification n’est pas acceptée comme telle par tout le monde. Un intérieur sécurisant est pour certains associé à propreté du sol et au bon fini des matériaux. Plus c’est propre plus c’est habité et donc sûr. Mais dans l’esprit de beaucoup de gens, seulement ce qui est lavable à l’eau peut- être considéré comme propre. Or, ce n’est pas le cas du tapis.

Dans le cadre de notre doctorat (07), les expériences de différenciation sémantique que nous avons menées selon la méthode d’Osgood, il est apparu que le tapis, même pour des sujets jeunes (moyenne d’âge de 22 ans) demeure pour 63% d’entre-eux, plus sale que propre. Beaucoup d’architectes et de médecins sont encore réticents à l’idée de poser de la moquette dans les hôpitaux et les aspects négatifs mentionnés par les acheteurs de tapis dans l’enquête de la Ceges Makrotest (08) , sont surtout en rapport avec l’entretien (difficultés d’entretien, se salit vite, prend la poussière, etc …).

7. Ces deux décennies ont transformé profondément nos intérieurs et des innovations techniques nous permettent de réduire les différentes séquences qui existaient auparavant entre l’extérieur et le coeur du logis, afin d’être doux plus rapidement. On assiste en fait à un décalage général dans la gradation des matières: les matériaux durs (pierre) se trouvent désormais à l’extérieur, sur les trottoirs, les rues et remplacent l’ancienne boue; et à l’intérieur, les tapis prennent la place de la pierre, du carrelage ou du marbre.

Tels sont les points illustrant ce rôle tactile des sols, qui est la sécurisation graduelle de l’homme au moyen toucher obligé des pieds et de la kinesthésie (beaucoup moins conscientisés que le toucher des mains). Au départ d’un relevé de sols d’habitations sur 3 continents et d’une lecture phénoménologique, nous avons tenté de démontrer que la gradation de plus en plus douce des sols se présentant à lui, avait pour but de détendre l’homme par paliers, sans quoi, ces textures allant s’adoucissant depuis la rue jusqu’au”centre” du lieu, n’avait pas de sens. En effet, fonctionnellement, un même matériau dur et lavable (ex: vinyle) recouvrant uniformément tous les sols suffirait logiquement à la protéger du froid et de l’humidité ascensionnelle. Or ce n’est pas l’homme qui a changé ses habitudes, ni modifié ses comportements, mais bien les techniques modernes qui se sont efforcées de produire des recouvrements de sol doux et résistants (ex: tapis), s’adaptant ainsi à un besoin psychologique de toujours.

Le toucher est le sens du proche, du contact et de la rencontre.

L’homme se sécurise dans un espace nouveau si on lui rend d’abord ses gestes plus fluides, moins crispés à l’aide de sols lisses et plats; ensuite, rencontrant des matériaux doux, il se détend, accorde sa confiance, entre plus largement en contact avec les objets mobiliers et finalement avec l’autre. Libéré de l’attention qu’il devait accorder à ses gestes, il comprend que les matières douces qu’il rencontre, sont des marques de confiance et de sécurité qu’on lui procure. C’est parce que: plus je touche, plus je suis en sécurité et inversement, plus je suis en sécurité, plus le contact sera important, que je prouve que je me sens bien dans un espace. Ce “sens” exprime ainsi la preuve de notre réelle acceptation d’un lieu. Mis dans de telles dispositions, l’homme se sent bien et se sent bien avec les autres, les relations sont meilleures et il communique d’autant mieux.

Notes

(01) Jacques Pezeu-Masabuau, « La maison japonaise », Bibliothèque Japonaise, Ed. Publications orientalistes de France, s. l., 1981, p. 43.

Voir aussi: Patrick Verschure, « La Minka, introduction à 3 espaces », in: Architecture d’Aujourd’hui, n°163, Paris, 1972, pp. 7-13.

(02) Marcel Proust, « Un amour de Swann », Gallimard, Livre de Poche, Paris, date, p. 46.

(03) Alvar Aalto (1935) « Rationalismen och människan », in: « Alvar Aalto funiture », Ed. Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1984, pp.115-117.

(04) Cegos Makrotest N.V. Brussels: enquête de marché effectuée pour l’international Wool secretariat, Bruxelles en décembre 1981, non publié.

(05) Jésabelle Ekambi-Schmidt, « La perception de l’habitat », Encyclopédie Universitaire, Paris, Ed.Universitaires, Paris, 1972.

(06) Piere Jakez-Hélias, « Le cheval d’Orgueil », Plon, coll. “Terres humaines”, Paris, 1975.

(07) Marc Crunelle, « Exploration de la fonction tactile en architecture », Thèse de doctorat,U.E.R. Sciences du comportement et de l’environnement, Université Louis Pasteur 1, Strasbourg, 1987, pp.61-182.

(08) Cegos Makrotest N.V. Brussels, op. cit.

Texte publié dans 10 th IAPS Internat. Conference, 1988, proceedings vol 2, Delft University Press, pp. 543-550